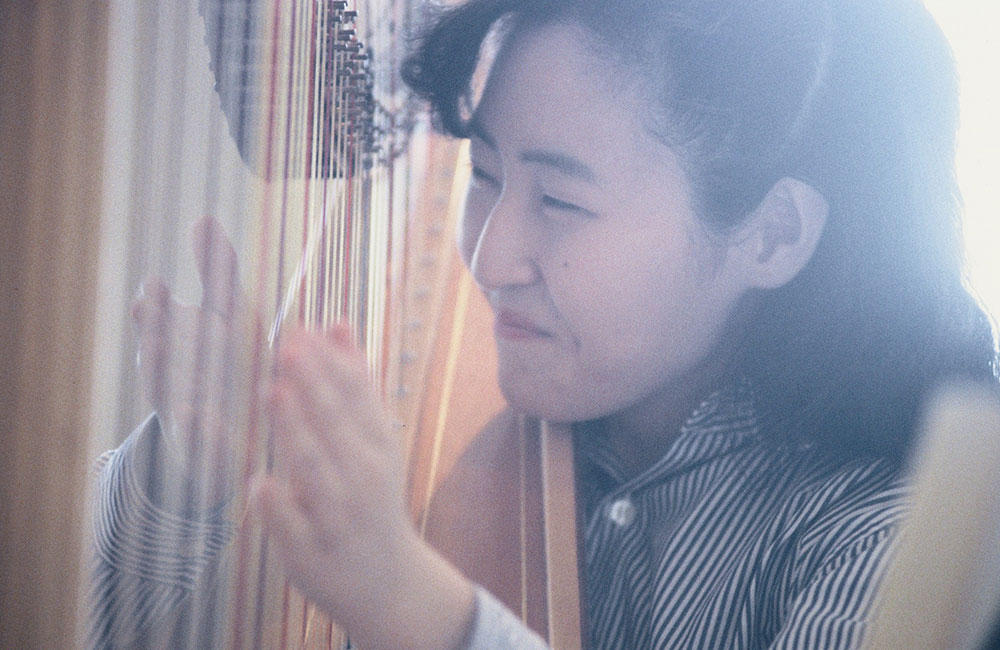

吉野直子さん(ハープ)

サイトウ・キネン・オーケストラでの演奏はもちろん、室内楽公演にも多数ご出演頂いている吉野直子さん。学生時代から憧れだった小澤総監督についてや、毎年ハーモニーを重ねているジャック・ズーン&イズー・シュアとの共演についてなど、そのハープの音色のごとく、優雅で柔らかな笑顔でお話しいただきました。

小澤さんの人間としての姿勢や考え方、行動に惹かれたというのが始まりでした。

―吉野さんがSKOに初めてご参加頂いたのは、1990年の第3回ヨーロッパ・ツアー(*1)でした。ご参加された経緯を教えてください。

小澤さんの指揮で演奏をするのは、SKOの前にも何度か経験していました。初共演は、1987年の新日本フィルとの地方公演。その翌年には、ベルリン・フィルの定期演奏会でも共演させて頂きました。多分そのつながりで、小澤さんが第2ハープに起用して下さったんだと思います。

1990年 第3回ヨーロッパ・ツアーで、レコーディングを行った旧東ベルリン シャウシュピールハウスでの1枚。写真左奥に見える、向かって右手のハープが吉野さん。

―1984年の「齋藤秀雄メモリアルコンサート」もご覧になられたんですよね?

はい、衝撃を受けました。テレビでやっていたこの公演の特集番組も見ました。SKOには「出られたら夢みたい!」って思っていましたね。コンサートを聴きに行った最大の理由は、小澤さんがご出演されるから。齋藤秀雄先生についても、その時は良く知らなかったんです。当時高校2年生だったのですが、小澤さんのことは中学生の頃から大ファンでした。この演奏会をきっかけに、齋藤先生のみならず、このオーケストラで弾いていらした齋藤秀雄門下の多くの演奏家の方を知りました。

幸運なことに、本番の数日前のリハーサルを観ることができたんです。それがすごく嬉しかったですね。演奏会本番じゃないのに、ナマの小澤さんが見られる、みたいな(笑)。私にとっては、小澤さんは雲の上の大スターだったんです。

この演奏会で覚えているのはやっぱり、弦の音。錚々たるメンバーでしたし、演奏者全員が持つ齋藤先生への強い想いが、一つになっているのを感じました。共通の体験を基に、みんなで一つのものを創るという経験を私はしたことがなかったので、その想いや音に衝撃を受けました。理論的には説明できないのですが、そういう"想い"って、生だからこそ感じる部分だと思います。今はコロナの影響でリアルのコンサートが私も出来ていなくて、すごくヘンな感じです。やっぱり実際の音だけでなく、想いだったり、気持ちだったり、そういうもの全部が演奏を生で聴くと伝わってきますよね。

―小澤さんのファンになるきっかけは何でしたか?

小澤さんのコンサートにも行っていましたが、それに加え、ご著書の「ボクの音楽武者修行」を読んだり、テレビ「オーケストラがやって来た」でお姿を拝見したりして、単純に「カッコいい!」って思っていました。指揮の姿はもちろんですが、小澤さんの時代、日本でヨーロッパの音楽をやるというのは、今とは全く違う環境でしたよね。そんな中で船でヨーロッパに渡って、スクーターでフランスを旅された。私の場合は、音楽を聴いて惹かれたというよりも、小澤さんの人間としての姿勢や考え方、行動に惹かれたというのが始まりでした。

―1986年に、タングルウッド音楽祭(アメリカ)で小澤さんと対面されたんですね。

1985年に、第9回イスラエル国際ハープ・コンクールで賞を頂いてから、コンサートを数多くやるようになりました。当時、私も小澤さんも同じ音楽事務所だったので、そのつながりもあって、タングルウッドに行ったんです。小澤さんに聴いて頂くオーディションみたいな場があって、そこで聴いて頂きましたね。ご自宅でのパーティにも呼んで下さって、一人で大感激していました(笑)。

松本に行くと、オケの一員として参加しているという楽しさに加え、怖さがありましたね。

―1990年にSKO出演依頼を受けたときのお気持ちは?

とにかく嬉しかったです。「本当に?」みたいな。1990年はザルツブルクをはじめ、欧州に行った年でしたね。

私はそれまで、室内楽やコンチェルトは比較的若い時から機会を頂いてやっていたのですが、オーケストラの中で弾く経験は数回しかありませんでした。オケの2番ハープを弾くのも初めての経験で、自分のまわりの色んな音を聴きながら、篠﨑史子さんの1番ハープにどうやって合わせたら良いか、というのを必死に考えていました。とにかく、頭の中は緊張で真っ白でしたね(笑)。

大勢の人とツアーに行くのも初めての経験でしたが、オケのメンバーには私と同年代の人が何人かいて、嬉しかったです。矢部達哉さんや、諏訪内晶子さん、戸田弥生さんとか。

―1992年に松本でフェスティバルが始まり、その後も何度もご出演頂いています。1992年の思い出を教えてください。

私はこの時、室内楽だけの出演だったので、松本に滞在したのは室内楽のリハーサルと公演の前後だけでした。でも『エディプス王』で観た、ジェシー・ノーマンさんの凄さはよく覚えています。室内楽の公演では、武満徹さんの「そして、それが風であることを知った」を演奏しました(*2)。同年に水戸芸術館で、オーレル・ニコレさん、今井信子さんと一緒に初演したばかりの曲でした。小澤さんが松本で始めたフェスティバルで、工藤重典さん(フルート)、今井さん(ヴィオラ)という、大好きなお二人と大好きな曲を演奏できたというのが、すごく嬉しかったです。小澤さんも聴きに来て下さって、小澤さんのフェスティバルで演奏できるという喜びを感じていました。

1992年SKF で、リハーサル中の吉野さん。

1992年SKF 室内楽公演「サイトウ・キネン・オーケストラとカザルス・ホール・クァルテットの仲間達」公演の1枚。

―初めてオーケストラ公演とオペラ公演にご出演頂いたのは、1996年でした。

オペラ『ティレジアスの乳房』はよく覚えています。オケのメンバーも衣裳を着たんですよ。ピットも通常に比べると浅かったと思います。バーバラ・ボニーさんが素晴らしくて、プーランクの音楽も楽しくて、ハープもそれなりに活躍する作品でした。松本に行くと、オケの一員として参加しているという楽しさに加え、怖さがありましたね。何回経験しても、タイミングだったり、弾き方だったり「これで良かったのかな?」と、今も思います。音楽は、正解があってやるものではないので、そこが奥深さであると同時に難しいところです。指揮をされる小澤さんの集中力と、みんなを一つにする力は凄かったです。オーケストラとして、みんなで一つのものを創り上げていくというのが楽しかった。オペラだと歌手の皆さんもいて、演出もある。そういう経験は、松本でしかありません。

弦や管楽器と比べたら、ハープはオーケストラの中でずっと弾いているパートではないですよね。多く演奏する時と、本当にちょっとしかない時と、色々あります。その時によってハープは様々な役割を担うので、それによってどう弾くのかが変わってきます。歌手の伴奏としてハープがメインに出るときは、指揮を見ながら、歌手に全神経を集中させます。そうではなくてオケだけで作る時はオケの中に集中します。常に全ての方向にアンテナを張り、いかにナマで起こっていることをキャッチして、そこに対して毎回どう対応していくかということを、現場では一番大事にしています。全体を見つつ、細かいことも見る。そのバランスが大事です。

1996年SKF オペラ プーランク:喜歌劇『ティレジアスの乳房』より。オーケストラメンバーも、ブルーのベストスーツ衣裳で演奏。"オケピットと舞台上の一体感"を生み出すため、ピットも約50㎝下げただけの舞台だった。

ジャックとイズーと一緒に居ると、「大変だけど大丈夫」と感じます。

2016年OMF ふれあいコンサートII。J.S.バッハ:フルート・ソナタ 変ホ長調 BWV 1031を演奏。

―室内楽についてお伺いします。吉野さんと言えば、近年はジャック・ズーン、イズー・シュアと共演の「ふれあいコンサート」が、フェスティバルの定番にもなっています。

ジャックとイズーはとってもユニークで、毎回楽しい思いをさせて頂いています。3人で演奏するきっかけとなったのは、ジャックとイズーと私が参加していたルツェルン音楽祭でした。そこで初めて3人で弾いたら、すごく楽しかった。またやりたいねって話をしていたら、SKOにジャックが呼ばれたんです。彼が参加した初年度(2008年)に「3人で室内楽をやらせて下さい」と、事務局の方に相談しました。まさか毎年続く公演になるとは、私も思ってなかったです(笑)。

2人と演奏するのは毎回面白いですし、すごく勉強になります。ジャックの天才的なところなんかは、笛を超えていると思うんです。笛なんだけど、音楽そのものがすごく自由。でも自由なだけじゃなくて、ちゃんと裏付けがある自由、というか。それに対して通奏低音でイズーがいる。2人は「どちらかに合わせよう」というのがありません。「私はこう思う」とか「僕はこう吹きたい」という意見を出す。私は2人の間に座っているので「どっちなの?」みたいになるときはあります。でも2人の根本には「音楽が大好き」という気持ちがある。自分のために演奏をするのでは無く、良い音楽を作るために、ものすごく一生懸命。私もそれはいつも考えています。自分の手段はハープですが「自分がどうしたい」ということよりも「ハープという楽器を通して、作曲家が書いた作品がいかに素晴らしいか」というのを聴いてもらいたい。もちろん"自分"を介して音楽を出すので"自分"も入ってきますが、それはあくまで二次的なもの。たとえジャックとイズーの意見がたまに合わなくても、その想いは共通しているんです。2人は妥協しません。私は、妥協はしたくないけれど、人数が多くなってくると自分の考えだけを突き通すことはできないし、そういう性格でもないので、相手の出方をまず見て、自分がどうやってそれに乗るなりプラスして良いものを作れるか、というのを考えるタイプです。もちろん単独での演奏会の時は、全部自分でやりますけどね。

3人での公演時は、バッハを演奏することが多いです。そうなると2人の間に座りますが、左手はイズーと同じことをやり、かたや右手はジャックに寄り添う。ジャックとイズーの両者が持つ、音楽や曲に対する想いの間に入ります。「どう弾いたらいいのかわからない」となる時もありますが、どうやったら自由に演奏できるのか、いつも考えさせられます。そんな時、自分の中に今まで無かった引き出しが生まれるんです。楽しいですよ。2人と一緒に居ると、「大変だけど大丈夫」と感じます。

―リハーサルはどのように進むのですか?

結構話しますね。特にイズーは、音楽の方向性を言葉で確かめたいタイプです。「これはどういう意味なの?」というのを確かめて、楽譜に書き込んでいくタイプですね。

―強く記憶に残っている公演はありますか?

室内楽に関して言えば、どれか一つの公演を選ぶというより、ジャックとイズーと重ねてきた音楽への想いが強いです。私たちはバッハをよく取り上げていますが、本来バッハにはハープのパートはありません。今まで積み重ねてきた音楽を続けられているのが、自分の中では大きいです。

オーケストラ公演で言うと、2010年12月にニューヨークのカーネギーホールでやったブリテンの戦争レクイエムとベルリオーズの「幻想交響曲」です。特にブリテン。ちょうど小澤さんがご病気から復帰されたタイミングでの公演でした。小澤さん自身の「また音楽ができる」っていう想いもあるし、オケのみんなも、「小澤さんとできる」っていう想いがあった。戦争の犠牲者を追悼し世界の平和を願う、という作品の内容とも相重なり、本当に感動的なコンサートでした。

小澤さんの指揮を振り返ってみると、昔はもっとがっちり全部振って、全部をコントロールしていたように思うんです。でも年を経て、だんだんそれが変わってきたように感じています。より演奏者に任せる部分が増えてきたというか。それは、すごく信頼して下さっているからかなぁ、と感じていますが、その分、「期待に応えられるかな」とか「どうしたらいいのかな」とも考えながら、演奏しています。

―ありがとうございました。

*1:1990年「第3回ヨーロッパ・ツアー」 ザルツブルク(ザルツブルク音楽祭)、キール、ハンブルク(シュレスヴィヒ・ホルシュタイン音楽祭)、ロンドン(プロムス)、エディンバラ(エディンバラ音楽祭)、ベルリン(野外コンサート)で公演。主に音楽祭を回ったツアーだった。

*2:1992年SKF 室内楽公演「サイトウ・キネン・オーケストラとカザルス・ホール・クァルテットの仲間達」 堀米ゆず子(ヴァイオリン)、今井信子(ヴィオラ)、アントニオ・メネセス(チェロ)、工藤重典(フルート)、吉野直子(ハープ)が出演。演目は、W.A.モーツァルト:フルート四重奏曲 第4番、C.ドビュッシー:フルート、ヴィオラとハープのためのソナタ、武満徹:「そして、それが風であることを知った」、W.A.モーツァルト:ディヴェルティメント 変ホ長調 K.563。

インタビュー収録:2020年7月

聞き手:OMF広報 関歩美